浙师教授说专业 | 交通运输:海纳时代英才,共绘交通蓝图

发布时间:2020-04-03 10:14:10 阅读量:

主要从事“交通事故静动态安全风险评价技术、智慧交通管理决策与在线评价、交通设施运行安全保障技术、交通资产设施建养动态辅助决策、多尺度铺面结构与材料力学特征行为”等领域的研究工作,发表学术论文80余篇,授权发明及实用新型专利20余项,承担各级各类科研项目30余项,出版中英文专著3部。

浙江师范大学是浙江省最早设有交通运输专业的本科高校,从创办至今一直秉承“优化模式、夯实基础、细化流程、国际视野”的办学思路,相继获批浙江省特色示范专业、浙江省一流专业、浙江省应用型建设试点专业、交通运输国际化示范专业、卓越人才培养示范专业等多项育人成果,彰显了专业强大办学实力。“十三五”以来专业围绕国家“综合交通、绿色交通、平安交通以及智慧交通”的战略目标,坚持“立足浙江,辐射全国”的发展方针,坚持“全方位校际、校企、校政”合作共享机制,正向交通行业人才培养培训高地、科技成果研发与转化基地、交通学科创新发展引领阵地的方向迈进。

培养适应现代交通运输工程和区域社会经济发展需要,具有社会主义核心价值观、良好职业道德、人文素养和社会责任感,具备运输组织、交通规划、交通管理与交通设计等方面扎实工程基础和专业基础,具有创新精神、团队协作、国际视野和终身学习能力,能够在轨道交通、道路交通及相关领域从事运营管理、规划设计、科学研究等工作的高素质工程技术人才。

(1)紧密对接行业产业发展需求,建立了“课程链—人才链—产业链”有机衔接的专业培养体系。按照“国际工程教育认证”标准要求,制定“培养目标、毕业要求和课程体系”三位一体的专业培养方案,形成了“基于课程体系评价、第三方用人单位,毕业生与在校生评价、以及专业教学指导委员会”审议评价为基础的专业毕业要求多维达成度评价机制。

(1)紧密对接行业产业发展需求,建立了“课程链—人才链—产业链”有机衔接的专业培养体系。按照“国际工程教育认证”标准要求,制定“培养目标、毕业要求和课程体系”三位一体的专业培养方案,形成了“基于课程体系评价、第三方用人单位,毕业生与在校生评价、以及专业教学指导委员会”审议评价为基础的专业毕业要求多维达成度评价机制。

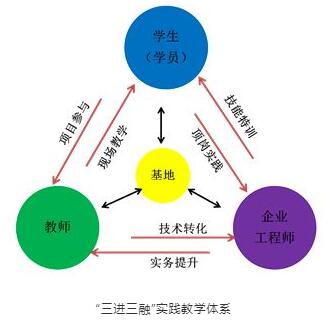

(2)坚持理实结合与产教融合的培养模式,构建了“三进三融”的实践教学体系。通过“兼职教师进课堂,促进培养目标融合;教授博士进企业,促进教学内容融合;学生进实习基地,促进培养方式融合”的“三进三融”实践教学体系,培养了一批符合现代交通产业需求的交通工程技术人才。

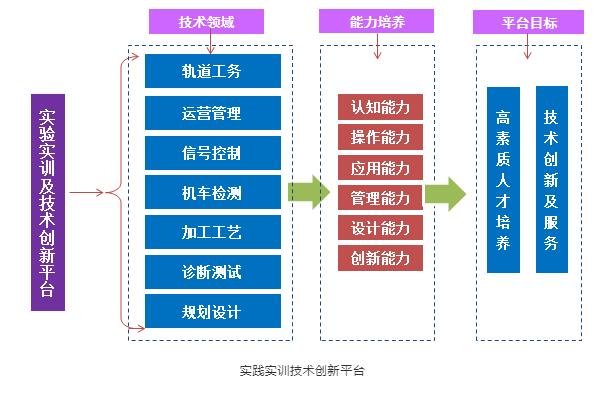

(3)发挥专业产学研优势,搭建了校内外实验实训基地与技术创新平台。坚持“校际、校企、校政全方位共享”开放机制,与校外多家校企合作研发平台,拥有国家发改委“轨道交通产教融合”实训基地,占地12800多平方米,总投资2.5亿元。

(4)主动融入国家“一带一路”开发战略,积极推进专业国际化建设。2011年本专业成立省内唯一非洲交通研究所,出版《当代非洲交通》、《非洲交通基础设施及中国参与策略》等专著,填补了多项国内非洲交通领域研究空白;2015年开办省内最早交通运输国际化专业,实现全英文授课,已为肯尼亚、喀麦隆、刚果等国培养30名留学生,依托学校中非高校20+20合作项目、中非智库10+10合作伙伴等计划承担了对非国家交通领域高级研修班培训工作10余次。

交通工程学、交通规划、运输组织与管理、交通港站及枢纽、交通安全工程、轨道交通行车组织、轨道交通运营管理、交通勘测与设计、道路工程等。

(1)办学实力强。浙江省教育评估院分析报告指出:“交通运输专业的就业率、专业相关度和升学率三项指标均高于全省同专业平均值,为相对优势专业”。2017年专业被评为浙江省特色示范专业,2019年专业再次被评为浙江省一流专业。

(2)基地建设率先迈入国家队。专业及学科先后获批国家发改委轨道交通产教融合实训基地、教育部中外人文交流人才培养基地、浙江省“2011协同创新中心、浙江省重点实验室、浙江省大学生校外实践教育基地,发起成立浙江省轨道交通产教融合联盟,为“交通强省”战略提供了强大智力支撑。

(3)师资队伍合理。专业现有教师26人,其中高级职称14人,具有博士学位教师12人,“双师双能”型教师15人,海外留学经历人员10人。专业教师具有较强工程实践能力,80%以上的专业教师承担与企业合作的科研项目,超过50%的专业教师具备工程实践背景。

(4)学科基础雄厚。近5年专业科研团队累计承担国家、省部级科研项目50余项,各类科技服务项目100余项,授权专利120余项,发表学术论文200余篇,为浙江师范大学工程技术学科进入ESI全球前1%做出了重要贡献。

(5)培养质量显著。近5年专业学生参加国家级大学生创新创业计划项目、浙江省新苗人才项目以及校级研究性科研项目等200余项,荣获国家交通科技大赛、大学生“挑战杯”竞赛等省级以上奖项30余项,发表论文90余篇。截至目前本专业为轨道交通、城市与公路交通以及大型物流公司等单位培养了大批优秀毕业生,专业就业率与升学率分别达到100%和25%以上。

(6)社会影响力日益攀升。专业累计输送轨道交通本科生数百人,走上各部门关键岗位的毕业生达130余人,如客运管理室主任、站长、控制中心负责人、线网管理工程师等。近年来,专业人才培养质量及就业情况所获得的社会美誉不断提升,良好的人才培养质量以及就业升学情况被中国教育报、浙江日报、钱江晚报、凤凰网、央视网、浙江在线等多家媒体广为宣传。

交通行业属于国家基础性、先导性和公益性事业,在我国国民经济和社会发展中具有重要地位,“十三五”以来我国交通设施设备建设持续发展,国家对复合型高素质工程技术人才的需求迅猛增大。大力发展交通运输专业高等教育,建立交通运输高技能应用型和创新人才培养保障体系,是国家实现交通运输事业又快又好发展的基本保证。

通过浙江师范大学交通运输专业四年的培养,你可以在日新月异的轨道交通领域一展头角,可以在朝气蓬勃的运输物流领域如鱼得水,可以在与时俱进的交通设施规划与设计领域大显身手,可以在运输行业科研院所从事科学研究与教育工作,也可以选择国内外知名高校和研究机构继续深造。

交通运输专业积极开展对外合作与交流,先后与美国、英国、澳大利亚、台湾、香港等地开展教师访学、学生交流活动,累计受益人数达100人次。特别是,2018-2019年交通运输专业有近40名同学赴美国克萨斯大学奥斯汀分校、英国纽卡斯尔学院进行了短期交流交换学习,提升了专业学生国际视野和专业技能。

交通工程学、交通规划、运输组织与管理、交通港站及枢纽、交通安全工程、轨道交通行车组织、轨道交通运营管理、交通勘测与设计、道路工程等。

(1)办学实力强。浙江省教育评估院分析报告指出:“交通运输专业的就业率、专业相关度和升学率三项指标均高于全省同专业平均值,为相对优势专业”。2017年专业被评为浙江省特色示范专业,2019年专业再次被评为浙江省一流专业。

(2)基地建设率先迈入国家队。专业及学科先后获批国家发改委轨道交通产教融合实训基地、教育部中外人文交流人才培养基地、浙江省“2011协同创新中心、浙江省重点实验室、浙江省大学生校外实践教育基地,发起成立浙江省轨道交通产教融合联盟,为“交通强省”战略提供了强大智力支撑。

(3)师资队伍合理。专业现有教师26人,其中高级职称14人,具有博士学位教师12人,“双师双能”型教师15人,海外留学经历人员10人。专业教师具有较强工程实践能力,80%以上的专业教师承担与企业合作的科研项目,超过50%的专业教师具备工程实践背景。

(4)学科基础雄厚。近5年专业科研团队累计承担国家、省部级科研项目50余项,各类科技服务项目100余项,授权专利120余项,发表学术论文200余篇,为浙江师范大学工程技术学科进入ESI全球前1%做出了重要贡献。

(5)培养质量显著。近5年专业学生参加国家级大学生创新创业计划项目、浙江省新苗人才项目以及校级研究性科研项目等200余项,荣获国家交通科技大赛、大学生“挑战杯”竞赛等省级以上奖项30余项,发表论文90余篇。截至目前本专业为轨道交通、城市与公路交通以及大型物流公司等单位培养了大批优秀毕业生,专业就业率与升学率分别达到100%和25%以上。

(6)社会影响力日益攀升。专业累计输送轨道交通本科生数百人,走上各部门关键岗位的毕业生达130余人,如客运管理室主任、站长、控制中心负责人、线网管理工程师等。近年来,专业人才培养质量及就业情况所获得的社会美誉不断提升,良好的人才培养质量以及就业升学情况被中国教育报、浙江日报、钱江晚报、凤凰网、央视网、浙江在线等多家媒体广为宣传。

交通行业属于国家基础性、先导性和公益性事业,在我国国民经济和社会发展中具有重要地位,“十三五”以来我国交通设施设备建设持续发展,国家对复合型高素质工程技术人才的需求迅猛增大。大力发展交通运输专业高等教育,建立交通运输高技能应用型和创新人才培养保障体系,是国家实现交通运输事业又快又好发展的基本保证。

通过浙江师范大学交通运输专业四年的培养,你可以在日新月异的轨道交通领域一展头角,可以在朝气蓬勃的运输物流领域如鱼得水,可以在与时俱进的交通设施规划与设计领域大显身手,可以在运输行业科研院所从事科学研究与教育工作,也可以选择国内外知名高校和研究机构继续深造。

交通运输专业积极开展对外合作与交流,先后与美国、英国、澳大利亚、台湾、香港等地开展教师访学、学生交流活动,累计受益人数达100人次。特别是,2018-2019年交通运输专业有近40名同学赴美国克萨斯大学奥斯汀分校、英国纽卡斯尔学院进行了短期交流交换学习,提升了专业学生国际视野和专业技能。

作为浙江省内唯一的交通运输国际化专业,采用全英文授课,按照“国际工程教育认证”理念,实现本科生培养方案完全与国际接轨,具有国际视野教师团队和国内一流的实践实训平台(国家发改委产教融合平台),已为肯尼亚、喀麦隆、刚果等国培养30名留学生,国际化办学历史悠久,基础力量扎实。

400-800-8273

400-800-8273